Strategische Positionierung wichtiger ist als Personal Branding

Strategische Positionierung vs. Branding

Strategische Positionierung beschreibt die gezielte Ausrichtung eines Unternehmens oder einer Marke, um einen einzigartigen Platz im Markt und im Kopf der Kunden einzunehmen. Kotler und Keller definieren Positionierung als „den Akt, das Angebot und Image eines Unternehmens so zu gestalten, dass es einen unverwechselbaren Platz im Bewusstsein der Zielkunden einnimmt“.

Einfach gesagt geht es bei der Positionierung darum, welche Spezialrolle du im Markt einnimmst und welches Nutzenversprechen du glaubwürdig besetzt. Dieses Konzept wurde in den 1970er-Jahren von Al Ries und Jack Trout populär gemacht. Ihr Leitsatz lautete: „Positioning is not what you do to the product; it’s what you do to the mind of the prospect.“

Positionierung findet also im Kopf der Kunden statt, indem man sich dort von Alternativen differenziert.

Branding hingegen umfasst alle Maßnahmen, die das Bild und die Identität einer Marke formen . Vom Namen über Design, Kommunikation bis zu Emotionen. Al Ries definiert eine Marke als „eine einzelne Idee oder ein Konzept, das du im Kopf des Kunden besitzt“³. Branding zielt darauf ab, genau diese Idee konsequent erlebbar zu machen. Es geht um den Aufbau von Wiedererkennbarkeit, Vertrauen und Emotionen rund um ein Unternehmen oder eine Person.

Logos, Farben, Sprache, Geschichten all das dient dazu, die gewählte Positionierung sichtbar und spürbar umzusetzen.

Dabei ist Personal Branding ein Spezialfall. Hier wird eine Person zur Marke aufgebaut. Laut Harvard Business School ist Personal Branding die bewusste, strategische Praxis, den eigenen Wert zu definieren und auszudrücken, mit dem Ziel, dass das öffentliche Narrativ über die Person konsistent, überzeugend und differenziert ist⁴.

Wichtig: Positionierung und Branding hängen eng zusammen, sind aber nicht dasselbe. Positionierung ist die inhaltliche Strategie:

- Wofür stehen wir?

- Wen bedienen wir?

- Was macht uns einzigartig?

während Branding die kreative Umsetzung dieser Strategie ist:

- Wie treten wir auf?

- Wie fühlt es sich an?

Branding soll die gewählte Positionierung mit Leben füllen. Oder wie es ein Marketingexperte zusammenfasst: Branding baut die DNA einer Firma auf, während Positionierung ihr hilft, sich im Wettbewerbsmarkt zu navigieren⁵.

Ohne klare Strategie wird Branding bloß zum Selbstzweck. Erst die Strategie verleiht den Markenmaßnahmen Richtung und Bedeutung.

Warum Positionierung oft mit Branding gleichgesetzt wird

Trotz dieser Unterschiede besteht im Mittelstand häufig Unklarheit, was Positionierung eigentlich bedeutet. Nicht selten wird sie mit „irgendwas mit Marketing/Branding“ verwechselt. Eine Studie im Deutschen Markenreport hat gezeigt, dass fast 50 % der befragten Firmenchefs Markenführung nur als Werbung verstehen.

Mit anderen Worten: Viele Mittelständler glauben, es gehe vor allem um Logos, Slogans und Kampagnen, und vernachlässigen die strategische Basis dahinter. „Markenführung wird häufig mit Werbung gleichgesetzt“, kritisieren 48 % der Markenentscheider. Fehlendes Marken-Know-how auf Chefebene ist laut der Studie die größte Hürde in der Praxis.

Das Resultat? Man hält ein schickes Marketing-Feuerwerk fälschlich für Markenstrategie, während grundlegende Fragen nach Zielgruppe, Kernnutzen und Differenzierung unbeantwortet bleiben.

Ein häufiger Denkfehler: „Brand = Logo“. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen investieren gerne in sichtbare Branding-Elemente, wie ein neues Firmenlogo, einen modernen Webauftritt und ein einprägsames Motto in der Hoffnung, damit das Unternehmen voranzubringen. Doch ein neuer Anstrich allein behebt keine strategischen Defizite.

Ohne klare Positionierung bleibt das schönste Branding wirkungslos.

In der Praxis zeigt sich das zum Beispiel so. Wenn ein Unternehmen Absatzprobleme hat, wird statt einer Ursachenanalyse „an den Grundmauern“ oft nur kosmetisch nachgebessert. Schnell wird dann eine Agentur beauftragt, ein neues Werbekonzept und schickes Design zu liefern in der Hoffnung auf neuen Glanz. Die eigentliche strategische Lücke, wie fehlende klare Positionierung und Kundennutzen-Kommunikation, bleibt jedoch bestehen, und entsprechend verpufft der Effekt.

Warum passiert diese Verwechslung gerade im Mittelstand so oft? Zum einen fehlt in vielen mittelständischen Unternehmen eine dedizierte Strategie- oder Markenabteilung. Marketing wird nebenbei „miterledigt“, oft vom Vertrieb oder der Geschäftsführung selbst. Diese Pragmatiker fokussieren verständlicherweise gern auf kurzfristige Maßnahmen (Kampagnen, Verkaufsaktionen) statt auf abstrakte Strategiearbeit.

Zum anderen sind viele Mittelständler technologie- oder produktgetrieben. Man ist stolz auf die Ingenieurskunst oder die Qualität der Leistungen und meint, das Produkt an sich würde schon überzeugen. Das Thema Markenpositionierung wirkt da wie „Marketing-Sprech“, während man greifbare Dinge wie Produktfeatures für wichtiger hält. Das führt dazu, dass die Kommunikation eher technokratisch ausfällt (man zählt Eigenschaften auf) oder man versucht, mit generischen Werbeslogans zu glänzen, ohne dass eine unverwechselbare Markenbotschaft dahintersteht.

Positioning first! Warum das strategische Fundament vor dem Branding kommen muss

Eine strategische Positionierung ist die Grundlage, auf der erfolgreiches Branding überhaupt erst aufbauen kann. In der Reihenfolge aller Marketing- und Markenentscheidungen steht deshalb die Positionierung immer an erster Stelle. Sie ist der Ausgangspunkt der Strategie. Erst wenn klar ist, in welchem Feld man spielen will und wie man gewinnen will, kann man sinnvolle Branding-Maßnahmen ableiten. Andernfalls läuft man Gefahr, schöne Markenbilder zu schaffen, die aber ins Leere gehen.

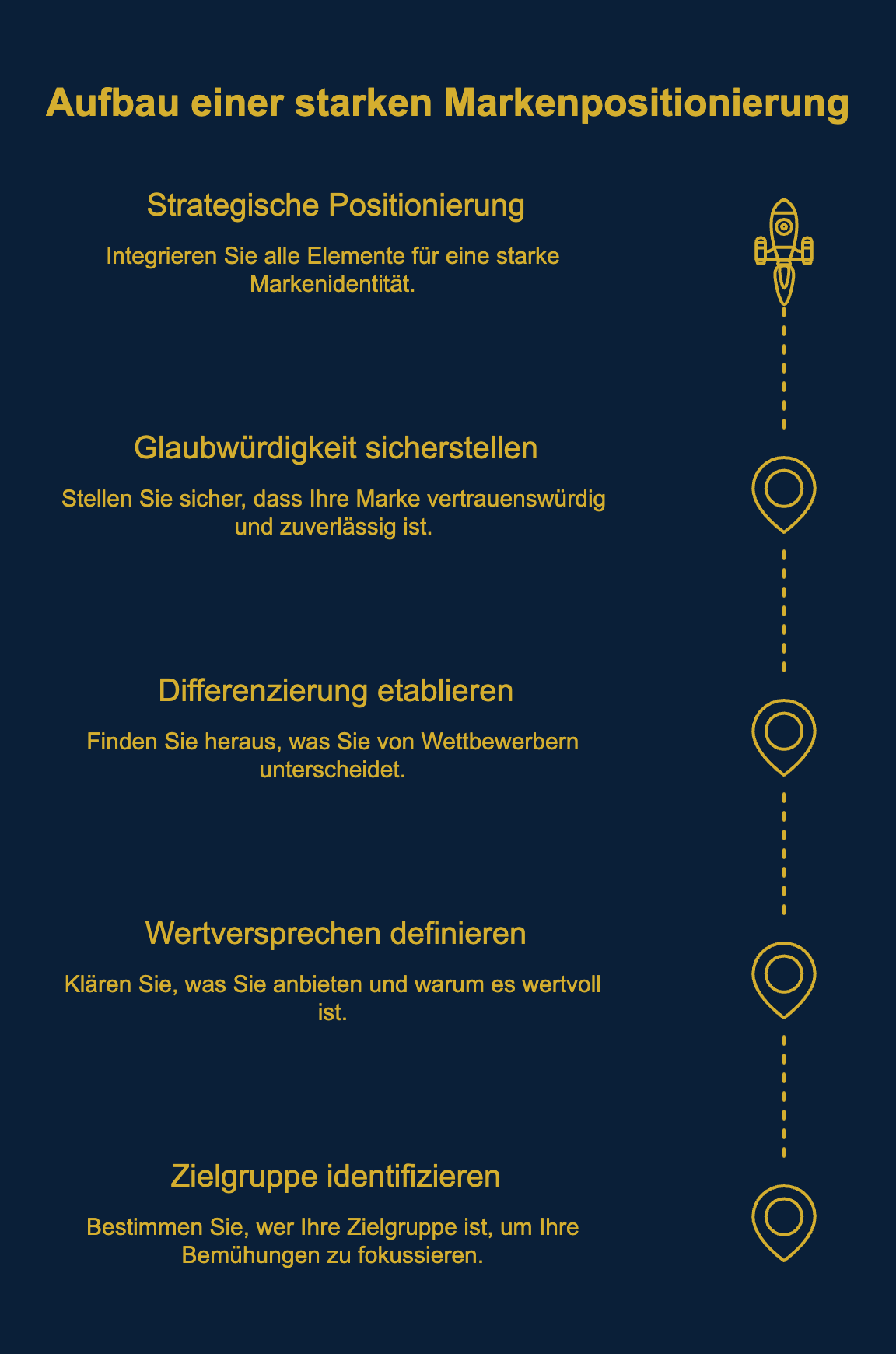

Man kann sich das mit einem Framework veranschaulichen:

Viele erfolgreiche Markenarbeit folgt dem Schema Zielgruppe – Problem/Nutzen – USP – Markenpersönlichkeit – Umsetzung.

Zunächst beantwortet man die zentralen Positionierungsfragen (oft in Form eines Positionierungsstatements):

- WER ist genau unsere Zielgruppe?

- WAS bieten wir dieser Zielgruppe, welches Problem lösen wir oder welchen Wunsch erfüllen wir?

- WIE (auf welche einzigartige Weise) tun wir das besser oder anders als alle anderen?

- WARUM sollte der Kunde das glauben und kaufen – sprich, was ist der konkrete Kundennutzen und welche Werte verkörpern wir?

Ohne diese Klarheit „Wer, Was, Wie, Warum“ macht es wenig Sinn, in die kreative Phase des Brandings einzusteigen. Denn Branding ohne Positionierung ist wie Dekorieren ohne Architekturplan.

Man stelle sich vor, ein Unternehmen versucht Branding zu betreiben, ohne die obigen Fragen zu klären. Das wäre, als würde man ein Haus einfach drauflos einrichten, ohne zu wissen, wie der Grundriss aussieht. Das Ergebnis wäre Chaos. Schöne Möbel, die aber nicht zusammenpassen, und am Ende kein wohnliches Haus. Genauso verhält es sich im Marketing. Die Positionierung liefert den Bauplan, das Branding die Einrichtung.

In der Markenstrategie-Theorie gibt es hierfür auch konkrete Modelle. Zum Beispiel spricht man von Markenarchitektur oder dem Brand Identity Prism. Doch egal welches Modell man wählt, stets geht es darum, vom Kern nach außen zu arbeiten.

Markenarchitektur etwa ist relevant, wenn ein Mittelständler mehrere Marken oder Produktlinien hat. Zunächst muss auf übergeordneter Ebene geklärt sein, wofür das Unternehmen als Ganzes steht und wie sich die einzelnen Marken unterordnen. Diese strategische Ordnung (z. B. Dachmarke vs. Produktmarken, Rollenverteilung im Portfolio) muss durchdacht sein, bevor man an das individuelle Branding der Teilmarken geht.

Ein anderes Konzept ist das Customer Perception Framework. Vereinfacht: Wie soll der Kunde uns wahrnehmen und warum? Hier wird betont, dass Positionierung in den Köpfen der Kunden passiert. Die Markenidentität (Identity) muss so gestaltet werden, dass sie die gewünschte Wahrnehmung (Image) erzeugt. Sprich, man analysiert, welches Bild im Kundenhirn hängenbleiben soll, und richtet danach Botschaften und Erlebnisse aus.

Harvard-Professor Kevin Lane Keller betont in diesem Zusammenhang, effektive Positionierung verlange „careful consideration of a brand’s target segment and a distinct reason why consumers should choose it“. Ohne dieses Nachdenken im Voraus bleibt Branding beliebig.

Ein prägnantes Prinzip lautet:

„Differenzierung braucht ein strategisches Fundament.“ Jeder Wettbewerber hat heute Zugang zu ähnlichen Marketingkanälen und Tools. Echte Unterscheidung erreicht man nicht durch lauter schreien, sondern durch einen einzigartigen Fokus.

Deswegen muss die Positionierung zwingend vor dem Branding kommen. Sie definiert die Spielfelder und den Ton, auf denen Branding dann aufsetzen kann.

Strategische Positionierung ist der Königsweg (Where to play, How to win), Branding ist die Taktik und Ausführung.

Oder bildlich: Positionierung ist der Kompass, Branding der Marsch durch den Markt. Ist der Kompass nicht eingenordet, nützen die schönsten Marschierkünste nichts.

Praktisch bedeutet das: Erst die Pflicht, dann die Kür.

Ein Mittelstandsunternehmen sollte zunächst etwa mit einem Positionierungs-Workshop oder einer strategischen Analyse klären:

- Wie sieht unser Markt aus?

- Welche Lücke können wir besetzen?

- Was ist unser USP?

Das kann mit Daten untermauert werden (Marktforschung, Kundenfeedback, Wettbewerbsanalysen). Daraus entsteht idealerweise ein Positionierungsstatement oder ein Value Proposition Canvas etc., das intern allen klar macht: Das sind wir, das machen wir für wen, deshalb sind wir relevant.

Erst danach kommt die Phase, diese Botschaft in eine Markenidentität zu übersetzen: Name, Logo, Designrichtlinien, Tonalität, Kampagnenidee etc. Diese Reihenfolge stellt sicher, dass jede gestalterische Entscheidung einen Anker in der Strategie hat.

Wenn z. B. die Positionierung lautet „hochwertiger Premium-Anbieter für umweltbewusste Kunden“, dann leitet sich daraus ab, dass Branding-Elemente wie Farbwahl, Bildsprache und Sprachstil dieses Premium- und Nachhaltigkeitsversprechen transportieren müssen.

Positionierung liefert die Leitplanken, damit Branding konsistent bleibt.

Ohne Leitplanken besteht die Gefahr, dass man mal dies, mal jenes ausprobiert („Vielleicht sollten wir jugendlicher wirken? Oder doch traditioneller? Heute ein neues Logo in Grün…“), was zu Inkonsistenz führt und Kunden nur verwirrt.

Noch ein Argument, warum Positionierung zuerst kommen muss:

Effizienz und Ressourcen. Mittelständler haben meist begrenzte Budgets für Marketing. Eine klare Positionierung erlaubt Fokussierung der Mittel. Man weiß, welche Kanäle die Zielkunden wirklich erreichen, welche Botschaft Priorität hat, wo man sich differenzieren will. So werden Streuverluste minimiert.

Ohne Positionierung besteht die Gefahr, dass Geld in beliebige Branding-Aktivitäten fließt, die aber ins Leere kommunizieren.

Strategische Klarheit geht vor oberflächlichem Glanz. Positionierung ist kein „nice-to-have“, sondern die Voraussetzung dafür, dass Branding überhaupt seine Wirkung entfalten kann.

In der Praxis bedeutet das für mittelständische Entscheider: Nehmen Sie sich die Zeit, an Ihrer Positionierung zu arbeiten. Es ist eine Investition in das Fundament Ihres Markterfolgs. Danach können Sie mit gutem Gewissen ins Branding starten, sicher, dass Ihre Marke auf festem Grund steht.

Übrigens gibt es die perfekte Positionierung für alle Ewigkeit nicht. Regelmäßig empfehlen sich "Positionierungssprints", um die aktuelle Positionierung auf den Prüfstand für die Zukunftstauglichkeit zu stellen.

Praxisbeispiele

Wenn fehlende Positionierung das Wachstum bremst (und wie man es besser macht)

Beispiel 1: Meier Maschinenbau GmbH – Breites Angebot ohne Profil

Die fiktive Meier Maschinenbau (150 Mitarbeitende) stellte jahrelang „alles für jeden“ im Bereich Metallverarbeitung her. Man bediente Automotive-, Maschinenbau- und Baukunden gleichermaßen, war weder billigster Anbieter noch Technologieführer. Eben solide Mittelklasse. Das Branding der Firma beschränkte sich auf Messebroschüren mit generischen Slogans wie „Ihr Partner für Qualität“. Wachstum? Fehlanzeige.

Die Ursache: Meier fehlte eine spitze Positionierung. Kunden nahmen keinen Unterschied zur Konkurrenz wahr und drückten die Preise. Erst ein externer Beratungsimpuls brachte die Wende. Die Firma analysierte ihre Auftragsdaten und erkannte: Im Segment Präzisionsbauteile für Medizintechnik war man besonders stark . Dort schätzten Kunden die spezielle Materialkompetenz.

Der Strategiewechsel: Meier positionierte sich neu als „Spezialist für medizintechnische Präzisions-Metallteile“. Das Branding wurde angepasst. Gezielte Fachartikel in Medical-Journals, ein neuer Claim, Vertriebspräsenz auf Healthcare-Kongressen statt allgemeiner Industriemessen.

Das Ergebnis: Meier konnte sich in der Nische klar differenzieren, höhere Preise durchsetzen und jährlich zweistellig wachsen. Die Botschaft:

„Top-Anbieter für einige“ ist profitabler als „mittelmäßig für alle“.

Das bestätigt auch die Hidden-Champions-Forschung. Erfolgreiche Mittelständler bedienen oft eine eng definierte Nische fokussiert und lösen dort ein spezifisches Problem besser als alle anderen.

Beispiel 2: Bäckerei Müller – Verwechslung von Marke mit Marketing-Gimmicks

Eine regionale Handwerksbäckerei (20 Filialen) merkte, dass Discounter ihre Kundschaft abgraben. Die Inhaber starteten eine Branding-Offensive: neues Logo, schicke Läden, hipper Instagram-Kanal. Wirkung? Kaum messbar.

Der Grund: Die strategische Positionierung war unklar. Müller war immer noch „eine Bäckerei von vielen“. Die Kunden spürten den neuen Anstrich, aber verstanden nicht, wofür Müller eigentlich steht.

Die Wende: Müller fragte sich: Wer sind unsere wichtigsten Kunden, was brauchen sie? Es zeigte sich: In der Region lebten viele gesundheitsbewusste Pendler, die frisches, vollwertiges Frühstück suchten.

Die Neupositionierung: Müller wurde zum „regionalen Bio-Back-Experten für den gesunden Start in den Tag“. Das Sortiment, die Öffnungszeiten und das Branding wurden entsprechend angepasst mit Fokus auf Bio, Transparenz und Regionalität.

Der Effekt: Müller gewann genau jene Kundschaft zurück, die vorher ins Supermarktregal gegriffen hatte. Umsatz und Kundenbindung stiegen.

Lerneffekt: Branding-Maßnahmen funktionieren nur, wenn sie eine klare Positionierung transportieren.

Vorher war Müllers Branding nett, aber austauschbar. Danach erzählte jede Maßnahme eine konsistente Story und genau das schuf Vertrauen und Differenzierung.

Beispiel 3: Personal Branding vs. Firmenposition – Der Fall eines IT-Beraters

Ein IT-Unternehmer im Mittelstand (50 MA) namens Alex war auf LinkedIn sehr aktiv. Er veröffentlichte täglich Beiträge, positionierte sich als Vordenker für Digitalisierung und hoffte, so neue Kunden für seine Softwarefirma zu gewinnen. Die Follower-Zahl stieg. Der Umsatz nicht.

Das Problem: Alex’ Personal Brand war nicht mit der Firmenpositionierung verknüpft. Seine Inhalte waren diffus. Mal Motivation, mal Tech-News, mal Meinung ohne klares Profil, wofür seine Firma eigentlich steht. Und die Firma selbst? Bietet Softwareentwicklung „für alle“, ohne branchenspezifischen Fokus.

Die Erkenntnis: Sichtbarkeit ohne Fokus bringt keine Kundengewinnung. Die Lösung war eine strategische Neuausrichtung: Alex spezialisierte sich mit seiner Firma auf IT-Lösungen für die Logistikbranche.

Die Umsetzung: Sein Content drehte sich nun um digitale Trends im Logistiksektor, er postete Use Cases aus eigenen Projekten und vernetzte sich gezielt mit Logistik-Entscheidern.

Die Folge: Alex wurde in der Nische sichtbar als Experte wahrgenommen und gewann mehrere große Neukunden.

Fazit: Personal Branding funktioniert nur, wenn es strategisch auf die Positionierung der Firma einzahlt. Vorher war Alex „Influencer ohne Impact“ Danach: Thought Leader mit Geschäftserfolg.

Beispiel 4: Alt eingesessen und träge – Wenn jahrzehntealte Positionierung zum Klotz wird

Ein Traditionsunternehmen für Werkzeuge (Familienbetrieb, 60 Jahre alt) war lange erfolgreich mit dem Versprechen „höchste Qualität für Handwerker“. Doch neue Wettbewerber brachten innovative Produkte auf den Markt. Die Firma hielt am alten Kurs fest: klassisches Marketing, bekannte Markenbotschaft. Der Umsatz sackte ab.

Der Fehler: Die Positionierung war Jahrzehnte alt. Nie hinterfragt, obwohl sich die Kundenbedürfnisse stark verändert hatten. Jüngere Zielgruppen wollten smarte, nachhaltige Lösungen. Doch die Marke kommunizierte immer noch wie 1985.

Der erste Versuch: Rebranding. Ein neues Logo, neuer Slogan. Doch ohne strategische Neuausrichtung verpuffte die Kampagne.

Die Wende: Man erkannte die Notwendigkeit zur Neupositionierung und setzte künftig auf akkubetriebene Profi-Werkzeuge mit Nachhaltigkeitsfokus (z. B. Akku-Recycling, Energieeffizienz).

Das neue Markenversprechen: „Der grüne Werkzeug-Profi – leistungsstarke Akkutechnik für Handwerker von heute.“

Das Ergebnis: Die Firma gewann neue, jüngere Kunden, stoppte den Abwärtstrend und positionierte sich als relevanter Anbieter im Zukunftsfeld.

Positionierung ist kein statischer Besitzstand. Wer sie nicht regelmäßig prüft, verliert Relevanz.Branding kann dann keine Wunder mehr vollbringen. Egal wie modern das Logo ist.

Fehlende oder unklare Positionierung wirkt wie Sand im Getriebe des Wachstums.Ob Sichtbarkeit ohne Wirkung, Marketing ohne Effekt oder Umsatz ohne Klarheit. In allen Fällen liegt die Lösung darin, zur Strategie zurückzukehren.

Metapher zum Unterschied: Grundriss vs. Inneneinrichtung

Eine anschauliche Metapher, um den Unterschied zwischen strategischer Positionierung und Branding zu verdeutlichen, ist das Hausbauen:

Positionierung ist der Grundriss, Branding ist die Inneneinrichtung.

Kein vernünftiger Mensch würde Handwerker (Maurer, Fliesenleger, Elektriker) auf ein leeres Grundstück schicken, um einfach mal ein Haus zu bauen, ohne vorher mit einem Architekten einen Plan erstellt zu haben. Doch genau das passiert sinnbildlich, wenn Unternehmen mit Logo, Website oder Social-Media-Aktivitäten starten, ohne sich zuvor über ihre strategische Positionierung klar zu werden.

Die Logik des Bauens übertragen aufs Marketing:

- Der Grundriss (Positionierung) bestimmt die Struktur, Funktion und Nutzung des Hauses. Er gibt Antwort auf zentrale Fragen: Wofür soll dieses Gebäude stehen? Für wen ist es gedacht? Welche Räume braucht es? Welche Funktionen erfüllt es?

- Die Einrichtung (Branding) verleiht dem Haus Atmosphäre, Stil und Wiedererkennbarkeit. Sie gestaltet, emotionalisiert, kommuniziert, aber immer auf Basis des Grundrisses.

Einrichtung ohne Grundriss? Führt zu Chaos.

Ein Designer-Sofa, das mitten im Flur steht, weil kein Platz vorgesehen war, macht das Haus nicht wohnlicher. Genauso nützt ein noch so ästhetisches Logo oder ein verspielter Claim nichts, wenn er nicht aus einer klaren strategischen Linie abgeleitet ist. Branding ohne Substanz ist Dekoration ohne Plan.

Weitere Metapher: Wurzel und Blüte.

Die Positionierung ist die Wurzel. Sie steckt im Boden, unsichtbar, aber sie liefert Nährstoffe und Halt. Das Branding ist die Blüte. Sie ist sichtbar, attraktiv, aufmerksamkeitsstark. Ohne starke Wurzel keine gesunde Blüte.

Oder: Innen vs. Außen.

Positionierung ist ein Inside-Out-Prozess. Man beginnt im Inneren mit Fragen zur Identität, zum Kundennutzen, zur strategischen Ausrichtung. Branding ist Outside-In. Es zielt darauf ab, diese Identität im Außen sichtbar, fühlbar und erfahrbar zu machen. Beide Perspektiven müssen sich treffen. Sonst bleibt das Branding hohl.

Gerade für mittelständische Unternehmen ist diese Metapher oft einleuchtend:

Bevor man die „Fassade streicht“, also Design, Website oder Kommunikationsstil verändert, sollte man den Grundriss klären. Und wenn sich die Anforderungen ändern (neue Zielgruppen, neue Marktbedingungen), muss man gegebenenfalls den Grundriss anpassen oder erweitern und nicht bloß neue Tapeten kaufen.

Strategische Positionierung ist Plan und Struktur. Branding ist Stil und Ausgestaltung. Beides ist wichtig, aber es gibt eine klare Reihenfolge.

Strategisch denken, dann Marke machen und die richtigen Fragen stellen.

Ein mittelständisches Unternehmen, das nachhaltig erfolgreich sein will, sollte zuerst an seiner strategischen Positionierung arbeiten, bevor es Budget und Energie in Branding, Personal Branding oder kurzfristige Marketing-Maßnahmen investiert.

Warum? Weil Positionierung den Inhalt liefert, den Branding überhaupt erst sichtbar und wirksam machen kann. Oder anders gesagt: Personal Branding ist nicht überflüssig – aber ohne klaren strategischen Unterbau bleibt es ein schönes Bild ohne Substanz. Wer einfach nur „sichtbar sein will“, läuft Gefahr, nur sichtbar belanglos zu sein.

Was bedeutet das konkret? Die persönliche Strahlkraft eines CEOs oder einer Gründerin kann ein wertvoller Beschleuniger sein – aber nur, wenn sie konsistent zur inhaltlichen Ausrichtung des Unternehmens passt. Authentizität, Relevanz und Klarheit entstehen nicht durch Inszenierung, sondern durch Übereinstimmung zwischen Innen und Außen.

Sieben Fragen zur Selbstprüfung

Wer strategisch denken will, stellt sich (und seinem Team) zunächst folgende Fragen:

- Wofür stehen wir in einem Satz?

Können wir unser Nutzenversprechen auf den Punkt bringen und wäre es für unsere Kunden überzeugend? - Welches konkrete Problem lösen wir (oder welchen Wunsch erfüllen wir)?

Aus Kundensicht, nicht aus Produktsicht. - Was macht uns einzigartig?

Haben wir einen echten USP oder klingen wir wie alle anderen? - Wer genau ist unsere Zielgruppe?

Und kennen wir sie gut genug, um unsere Kommunikation, Produkte und Kanäle genau auf sie auszurichten? - Ist unser aktueller Markenauftritt konsistent mit dieser Positionierung?

Oder senden wir widersprüchliche Signale nach außen? - Investieren wir mehr in äußeren Glanz als in innere Substanz?

Beispiel: Redesign vor Strategie. - Wann haben wir unsere Positionierung zuletzt überprüft?

Hat sich der Markt verändert und wir noch nicht?

Letzter Punkt: Klarheit ist Effizienz

Viele Branding-Maßnahmen scheitern nicht an schlechter Umsetzung – sondern an fehlender Klarheit im Vorfeld. Positionierung bringt Fokus, Orientierung und Differenzierung. Und sie macht vieles leichter:

- Sie spart Agentur-Runden, weil Briefings klarer werden.

- Sie verbessert Vertrieb, weil Argumente konsistenter sind.

- Sie erleichtert Personalgewinnung, weil die Identität des Unternehmens greifbar wird.

Strategische Positionierung ist kein Luxus. Sie ist betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Wer das verstanden hat, baut kein Marketing-Haus auf Sand. Sondern auf einem Fundament, das trägt heute und in Zukunft.

Quellen:

Die Aussagen und Konzepte in diesem Artikel stützen sich auf:

- Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). Marketing Management, Pearson.

- Ries, A. & Trout, J. (1981). Positioning: The Battle for Your Mind, McGraw-Hill.

- Harvard Business School (2021). Personal Branding.

- Gartner Marketing Glossary.

- Studien aus dem Deutschen Markenreport und Praxisbeispiele aus dem Mittelstand.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Worin unterscheidet sich Positionierung von Branding?

Positionierung ist die inhaltliche Strategie (Ziel, Nutzen, Differenzierung). Branding ist die sichtbare Umsetzung dieser Strategie.

Warum scheitern viele Branding-Projekte?

Weil das strategische Fundament fehlt. Ohne Positionierung bleibt Branding Kosmetik und erzeugt keine Wirkung.

Wie gehe ich korrekt vor?

Erst Positionierung klären (Wer? Was? Wie? Warum?), dann Markenarchitektur und erst danach kreative Ausgestaltung und Kampagnen.

Mittelstand hautnah

Menschen. Macher. Mittelstand.

Der Podcast für Entscheider im Mittelstand. Persönlich. Relevanzstark. Praxisnah.