KI im Personal Branding – Werkzeug oder Wundermittel für Führungskräfte?

Mehr Follower, weniger Wirkung?

„Ich habe doch fast 20.000 Follower, wieso ist meine Reichweite so gering?“, sagte mir kürzlich eine Geschäftsführerin. Der Satz steht exemplarisch für eine stille Frustration an der Spitze vieler Unternehmen: Sichtbarkeit ist da, Wirkung nicht.

Was fehlt, ist selten „noch ein Kanal“, „mehr Posts“ oder „der neue Hack“. Es fehlt die strategische Übersetzung von Aufmerksamkeit in Relevanz und damit in Vertrauen, Nachfrage und Dealflow. Künstliche Intelligenz (KI) kann das Tempo erhöhen, Ideen strukturieren und Inhalte skalieren. Aber KI ist ein Werkzeug, kein Wundermittel. Ohne klare Positionierung verstärkt sie vor allem eins: Beliebigkeit.

Die entscheidende Frage für C-Level, Geschäftsführung und Beirat lautet daher nicht: „Welche KI soll ich nutzen?“, sondern: „Wofür stehe ich und wie zahlt mein Personal Branding auf die Unternehmenspositionierung ein?“ Erst wenn diese Ankerpunkte sitzen, entfaltet KI ihren Nutzen: Sie verkürzt Wege, glättet Prozesse und macht Kommunikation konsistent reproduzierbar. In diesem Beitrag zeige ich, warum Positionierung vor Inszenierung kommt, wie KI im Personal Branding richtig eingesetzt wird, und welche Leitplanken Führungskräfte brauchen, um aus Image echten Impact zu machen.

1. Positionierung vor Inszenierung

1.1 Was Positionierung von (Personal) Branding unterscheidet

Positionierung ist eine Entscheidung über Relevanz: für wen Sie da sind, welchen spezifischen Wert Sie liefern und wodurch Sie sich von Alternativen abheben. Sie findet im Kopf Ihrer Zielkunden statt, nicht im Corporate-Design-Manual.

Branding inklusive Personal Branding übersetzt diese Entscheidung in sichtbares Verhalten. In Sprache, Form, Ton, Präsenz.

Wer Positionierung und Branding verwechselt, beginnt beim Lack, nicht beim Motor. Genau deshalb wirken viele Profile attraktiv, aber austauschbar. Erst eine spitze Nutzen- und Differenzierungslogik erlaubt, dass Branding mehr wird als schöne Oberfläche – nämlich Gedächtnisleistung beim Gegenüber.

1.2 Warum Positionierung zwingend zuerst kommen muss

Ohne Positionierung gibt es keinen Maßstab für Konsistenz. Dann wird jedes Posting zum Einzelfall, jeder Vortrag zur Improvisation, jede Reichweite zum Zufallstreffer. Führungskräfte geraten in den Takt des Feeds statt in den Takt der eigenen Strategie. In diesem Modus ist KI sogar gefährlich: Sie skaliert Output ohne Orientierung – mehr vom Unklaren. Wer jedoch Positionierung zuerst klärt, nutzt KI als Hebel: Themen lassen sich entlang einer klaren Value Proposition strukturieren, Content-Serien bauen aufeinander auf, Wiedererkennbarkeit entsteht. Das spart Ressourcen, reduziert Reibung im Team und erhöht die Trefferquote im Markt.

1.3 Typische Denkfehler im Mittelstand

Im Mittelstand wird Markenführung noch häufig als Werbeaufgabe verstanden. Das führt zu Investitionen in Logos, Websites und Kampagnen ohne den strategischen Unterbau. Das Ergebnis ist Kosmetik ohne Kern: hübsch, aber wirkungsschwach.

Ein zweiter Irrtum: „Wir sprechen alle an, dann schließen wir niemanden aus.“ In Wirklichkeit schließt uns diese Haltung aus . Aus der Relevanz im Kopf der Entscheider.

Drittens: die Hoffnung, Sichtbarkeit mache automatisch Nachfrage. Tut sie nicht. Nachfrage entsteht aus fokussierter Kompetenz, die erkennbar, belegbar und erinnerbar ist.

Genau hier setzt Personal Branding an. Nicht als Selbstzweck, sondern als Führung an der Schnittstelle zum Markt.

Viele Entscheider verwechseln Positionierung mit Branding. Doch sie sind nicht dasselbe.

- Strategische Positionierung: die inhaltliche Basis. Sie beantwortet die Fragen:

- Wofür stehen wir?

- Wen bedienen wir?

- Was macht uns einzigartig?

- Personal Branding: die Inszenierung und Sichtbarkeit. Es ist das sichtbare Ergebnis, das auf einer klaren Positionierung aufbaut.

Leseempfehlung: Warum strategische Positionierung wichtiger ist als Personal Branding

2. KI als Werkzeug im Personal Branding

2.1 Was KI leisten kann. Eine echte Chancen für C-Level?

KI kann Ideenfindung und Strukturarbeit dramatisch beschleunigen. Aus groben Stichworten werden belastbare Outline-Varianten; aus Experteninterviews werden stringente Thesenpapiere; aus langen Reports entstehen prägnante Executive Summaries.

Für Führungskräfte mit knapper Zeit ist das Gold wert.

Ebenso stark ist KI in der Formatdifferenzierung. Ein Kerngedanke lässt sich als LinkedIn-Post, Kurzvideo, Artikel, Slide-Deck oder Gesprächsleitfaden ausspielen. Abgestimmt auf Zielgruppe und Kanal.

Dazu kommt Datenkompetenz. KI hilft, Resonanzmuster in Kommentaren, Fragen und Einwänden zu erkennen. So wird das Personal Branding zur lernenden Schleife. Hypothese, Ausspielung, Feedback, Adaption in Wochen statt Quartalen.

2.2 Wo KI an Grenzen stößt und warum das gesund ist

KI kennt kein „Warum“. Sie generiert Varianten, aber keine Werte. Haltung, Urteil und Priorität sind Führungsleistungen, nicht Prompting-Kunst.

Wer versucht, seine Personal Brand an KI auszulagern, verliert genau das, was Vertrauen baut. Persönlichkeit, Erfahrung, Kante.

Grenzen zeigen sich auch im Ton. KI ist gut im „mittleren Stil“, doch Thought Leadership lebt von prägnanter Sprache und klaren Positionen.

Schließlich bleibt das Thema Glaubwürdigkeit. Entscheider folgen Menschen, die Verantwortung übernehmen, nicht Tools, die Formulierungen polieren. Die Richtung gibt immer die Positionierung vor. KI beschleunigt nur die Umsetzung.

2.3 Wie Führungskräfte KI richtig gewichten

Der produktive Einsatz folgt einer einfachen Reihenfolge:

Klarheit → Struktur → Skalierung.

Klären Sie zuerst Nutzen, Zielgruppe und Differenzierung. Übersetzen Sie dies in Themenachsen (z. B. „Branchenspezifische Probleme“, „Entscheidungsfallen im Einkauf“, „Return on Change“).

Dann nutzen Sie KI, um entlang dieser Achsen Inhalte zu serienfähig zu machen. So entstehen Signature-Formate, etwa wie „CEO on Friday“, „One Chart Tuesday“, „Field Note #12“ und so weiter, die sich wiedererkennen und fortschreiben lassen.

Qualitätssicherung bleibt Chefsache. Jede Veröffentlichung passiert den „Positionierungs-Filter“ (passt es? nützt es? unterscheidet es?) bevor sie den „KI-Filter“ (kürzen, präzisieren, verdichten) erneut durchläuft.

Chancen: Was KI leisten kann

- Content-Ideen entwickeln: KI-Systeme wie ChatGPT oder Gemini liefern Inspiration für Themen und Formate.

- Struktur & Effizienz: KI hilft, Posts zu gliedern, Redaktionspläne zu erstellen und Formulierungen zu variieren.

- Datenanalyse: KI kann Reichweiten, Engagement-Raten und thematische Resonanzen auswerten.

- Personalisierung: Inhalte lassen sich zielgruppenspezifisch zuschneiden.

Grenzen: Was KI nicht ersetzen kann

- Authentizität: KI hat keine eigene Haltung.

- Strategische Klarheit: Sie verstärkt nur das, was da ist – auch Beliebigkeit.

- Vertrauen: Menschen folgen Persönlichkeiten, nicht Maschinen.

3. Image vs. Impact

3.1 Warum Reichweite allein nicht reicht

Reichweite ist ein Mengenindikator, Wirkung ein Bedeutungsindikator. Erst wenn Inhalte Konsequenzen auslösen, wie zum Beispiel eine Einladung zum Board-Talk, eine Anfrage aus der relevanten Zielgruppe, eine höhere Abschlussquote im Vertrieb, erst dann sprechen wir von Impact.

Dazu braucht es Gedächtnisanker. Das sind klare Aussagen, wiederholte Signaturen, starke Beispiele. Ein einzelner Viralhit ersetzt das nicht.

Führungskräfte, die Wirkung aufbauen, denken wie Redaktionen: konsistent, themenfest, auf die Entscheider-Journey ausgerichtet. So entsteht nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern zuverlässigere Anschlusskommunikation.

3.2 Case: Viele Follower, wenig Wirkung. Bis die Positionierung kam.

Ein IT-Unternehmer postete täglich. Mal Motivation, mal Tech-News, mal Kulturgeschichten. Die Followerzahl wuchs, der Umsatz blieb flach. Der Wendepunkt kam mit einer klaren Entscheidung: „Wir sind die Logistik-Optimierer im Mittelstand.“ Ab diesem Tag drehten sich Inhalte um konkrete Probleme der Logistikbranche, wie Standzeiten, Schnittstellen, ROI-Rechnung. Die Resonanz aus genau dieser Zielgruppe stieg sprunghaft, die Sales-Cycle verkürzte sich, und Referenzgespräche häuften sich.

Das Muster ist verallgemeinerbar. Spezifität schlägt Lautstärke.

3.3 Wie Sie Wirkung messen und nicht nur Likes

Definieren Sie vorab Ihre Wirkungsindikatoren: qualifizierte Inbounds aus Kernsegmenten, C-Level-Termine, Conversion im Buying-Komitee, Earned Media in Fachkreisen, Bewerbungen mit passgenauem Kompetenzprofil. Verknüpfen Sie diese Indikatoren mit Ihrem Redaktionssystem: Jede Serie dient einem strategischen Ziel (z. B. Segment-Autorität ausbauen, Preisdruck reduzieren, Category-Frame setzen). So entsteht ein Führungscockpit für Personal Branding: weniger Bauchgefühl, mehr Entscheidungsqualität.

4. Personal Brand & Unternehmensmarke. Zwei Seiten derselben Medaille.

4.1 Wenn die Entkopplung teuer wird

Ein starkes CEO-Profil kann die Unternehmensmarke vorwegnehmen oder überstrahlen. Beides riskant, wenn die Botschaften auseinanderlaufen.

Kunden erleben dann kognitive Dissonanz: „Wofür steht diese Firma eigentlich?“ Interne Teams bekommen gemischte Signale, die Prioritäten zerfasern. Investor Relations zögern, weil das Narrativ nicht konsistent ist.

Die Folge sind Reibungsverluste in Marketing, Vertrieb, HR. Personal Branding muss deshalb in die Markenarchitektur eingebettet sein: mit klaren Rollen, Zuständigkeiten und Grenzen.

4.2 Konsistenz als Vertrauenswährung

Konsistenz heißt nicht Gleichmacherei. Es bedeutet, dass Kernbotschaften übereinstimmen, während Persönlichkeitsnuancen sichtbar bleiben.

Ein CEO darf zugespitzter formulieren als die Corporate-Kanäle. Solange Nutzenversprechen, Zielgruppe und Differenzierung deckungsgleich sind. Diese Passung erzeugt Vertrauen. Externe erleben eine kohärente Erzählung, interne Teams haben einen klaren Kompass. Das wirkt stärker als jeder Einzelpost, weil es Erwartungssicherheitschafft.

4.3 Governance für Spitzenkommunikation

Gute Governance ist kein Korsett, sondern ein Beschleuniger. Vereinbaren Sie ein schlankes Message House(Kernbotschaft, drei Beweislinien, drei Signature-Beispiele) und daraus abgeleitete Content-Schienen.

Legen Sie Freigabeschwellen fest. Was kann das Team selbst publizieren, was braucht C-Level-Finale?

Ergänzen Sie eine „No-Go-Liste“ (Themen, die bewusst nicht bespielt werden). Mit KI entsteht daraus ein System, das schnell, sauber und skalierbar arbeitet ohne die Marke zu verwässern.

Lesetipp: Positionierung und digitale Identität

5. Strategische Klarheit im digitalen Zeitalter

5.1 Die Content-Flut und der Preis der Beliebigkeit

Seit KI-Tools massentauglich sind, explodiert das Angebot an mittelmäßigem Content.

Wer hier mithalten will, verliert. Führungskräfte gewinnen nicht, indem sie noch häufiger posten, sondern indem sie besser positionieren und präziser erzählen.

Die neue Knappheit ist Aufmerksamkeit für Substanz. Darauf zahlt nur ein: eine stringente, dateninformierte, wiedererkennbare Linie im Personal Branding. Abgestützt auf echte Expertise.

5.2 Was Hidden Champions vormachen

Hidden Champions gewinnen seit jeher über Fokus und Tiefe statt über Breite. Sie definieren ihr Spielfeld eng, lösen dort konkrete, teure Probleme und dominieren über Jahre.

Übertragen aufs Personal Branding heißt das: Besetze eine klare, eng gefasste Kategorie mit Konsequenz. Rede unermüdlich über die immer gleichen fünf Dinge. Aus wechselnden Perspektiven, mit neuen Beweisen, in konsistenter Sprache. So wirst du zum mentalen De-facto-Standard in Ihrem Segment.

5.3 Positionierungssprints statt Re-Brands

Statt alle paar Jahre eine teure Re-Brand-Kur zu starten, funktionieren Positionierungssprints deutlich besser.

Ein Quartal reicht, um Hypothesen zu schärfen, Kundennutzen zu vermessen, differenzierende Beweise zu sammeln und die Kommunikationslinie zu justieren. Das senkt Risiko, erhöht Lerntempo und hält die Organisation strategisch beweglich. Anschließend wird die Klarheit über KI in Formate gegossen und im Markt erprobt mit klaren Wirkungsindikatoren (siehe 3.3).

6. KI-gestützte Praxis-Workflows für Führungskräfte

6.1 Redaktionssystem mit KI

Starte mit drei Themenachsen, die direkt aus deiner Positionierung abgeleitet sind. Erstelle pro Achse ein Themenraster: Problemdefinition, Entscheidungsfalle, Case-Miniatur, Kennzahl/Chart, Q&A.

Nutze KI, um zu jedem Feld Varianten zu generieren in Ton, Länge und Tiefe. Aus einer 800-Wörter-Analyse werden so ein 90-Sekunden-Script, ein One-Slide-Explainer, ein LinkedIn-Thread und drei prägnante Antworten für Kundentermine. Das reduziert kognitive Wechselkosten und schafft publizistische Kontinuität.

6.2 Thought-Leadership aus der Chefetage

Thought Leadership entsteht, wenn Erfahrung auf Evidenz trifft.

Deine Aufgabe ist, These und Haltung zu liefern, nicht die Endredaktion jedes Kommas. KI unterstützt, indem sie Gegenargumente simuliert, Studien synthetisiert und Story-Gerüste baut.

Du entscheidest über Schärfegrad und Risiko. Dieses Wechselspiel – Führung setzt Richtung, KI liefert Struktur – macht aus Personal Branding Führungskommunikation, keine PR-Routine.

6.3 Monitoring & Optimierung

Messe nicht nur Likes, sondern Antwortqualität.

- Welche Entscheider schreiben zurück?

- Welche Folgefragen entstehen im Buying-Komitee?

- Welche Slides funktionieren im Board-Talk?

KI hilft, Muster zu erkennen, Cluster zu bilden und daraus Nächste-Schritte-Hypothesen abzuleiten. So wird dein Personal Branding zu einem lernenden System, das Quartal für Quartal zielschärfer kommuniziert.

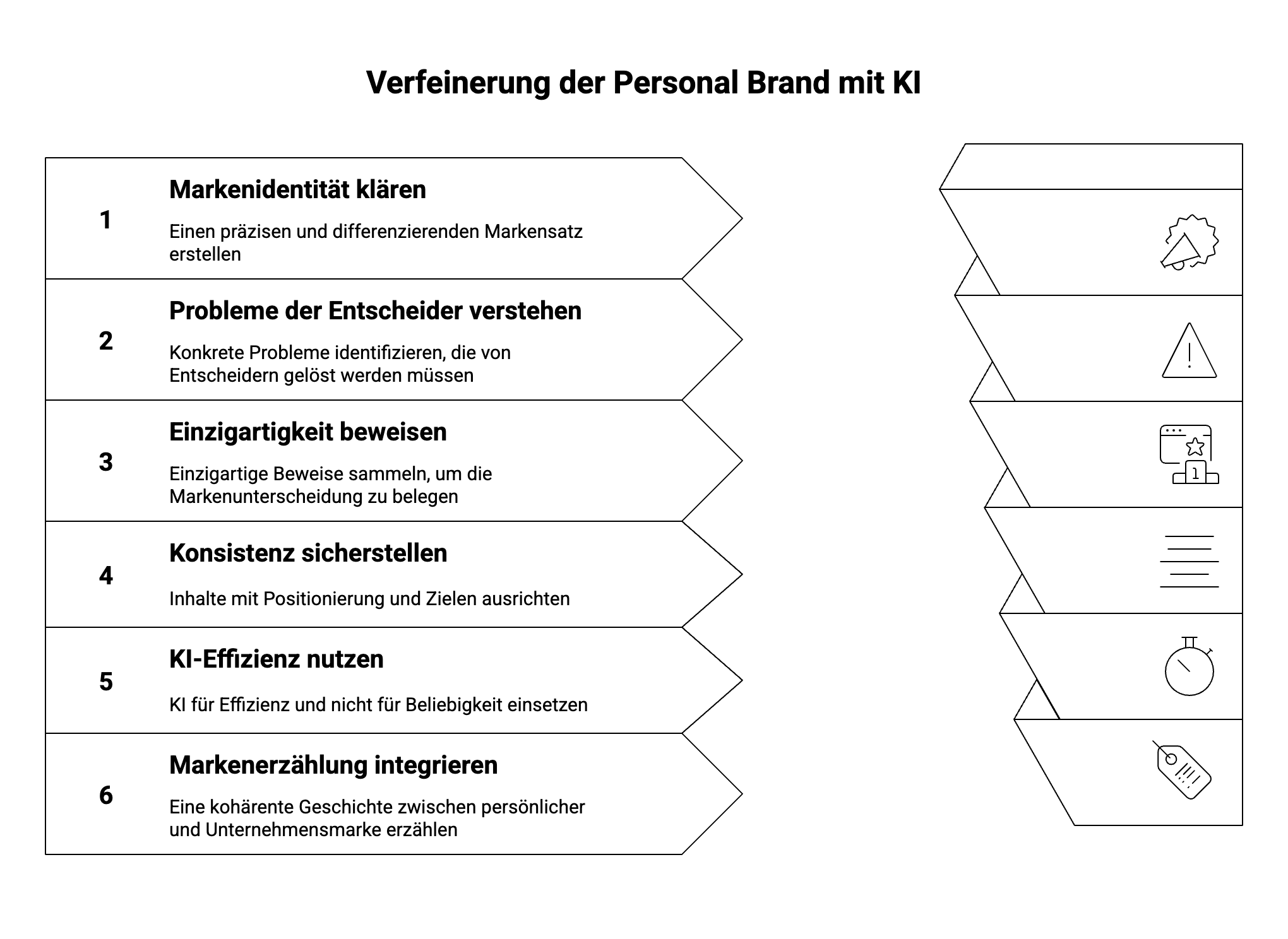

7. Leitplanken für Entscheider. 7 Prüfsteine.

7.1 „Wofür stehe ich in einem Satz?“

Wenn Du diesen Satz nicht klar formulieren kannstn, werden andere es nicht für dich tun. Arbeite daran bis er präzise, prüfbar und differenzierend ist.

Ein guter Satz benennt Zielgruppe, Nutzen und Besonderheit in einem Atemzug. Er ist einladend, aber nicht beliebig; spitz, aber nicht abstoßend.

Teste ihn im Markt. Verstehen ihn Außenstehende in 10 Sekunden und können sie ihn weitererzählen? Dann hast du einen Anker, an dem sich jede Kommunikation ausrichten lässt.

7.2 „Welches konkrete Problem löse ich aus Sicht der Entscheider?“

Probleme sind kontextgebunden. Definiere sie dort, wo deinGegenüber entscheidet: in Budget, Risiko, Zeit.

Verlasse die Feature-Ebene und sprechein Management-Outcomes, wie weniger Standzeit, geringere Volatilität, höhere Kapitalrendite.

Nutze Beispiele, Zahlen, kurze Fallvignetten. Ihre Personal Brand gewinnt, wenn Entscheider sich selbst in ihren Fällen wiederfinden. KI kann helfen, typische Entscheidungsfallen deines Segments zu sammeln.

7.3 „Was macht mich einzigartig und belegbar?“

Einzigartigkeit ohne Beleg ist Behauptung. Sammle Signature-Beweise, wie proprietäre Methodik, besondere Datentiefe, ungewöhnliche Referenzen, messbarer Vorher-Nachher-Effekt.

Verpacke “diese Beweise” in Formate, die leicht zu teilen sind. Ein Chart, ein 90-Sekunden-Clip, ein kompakter Case. Wiederhole sie konsequent und ohne zu langweilen. Das Publikum wechselt, die Gedächtnisanker bleiben. KI hilft, Varianten zu erstellen. Die Auswahl der Beweise bleibt Chefsache.

7.4 „Ist mein Content konsistent mit meiner Positionierung?“

Konsistenz ist kein Zufall, sondern redaktionelle Disziplin.

Prüfe jede Veröffentlichung:

- Bedient sie eine Ihrer drei Themenachsen?

- Enthält sie einen der Signature-Beweise?

- Führt sie in eine nächste sinnvolle Interaktion (z. B. CFO-Talk, Tech-Deep-Dive, Referenzgespräch)?

Wenn nicht, weg damit. So verhinderst du, dass kurzfristige Trends deine Linie zerfransen lassen. KI kann diesen Checklisten-Prozess teilautomatisieren, die Entscheidung bleibt menschlich.

7.5 „Nutze ich KI, um Effizienz zu steigern oder um Beliebigkeit zu skalieren?“

Der Unterschied zeigt sich im Briefing. Ein gutes Briefing enthält Positionierung, Zielgruppe, Ziel und Beweise.

Ein schlechtes Briefing enthält nur „mach mal“.

Beobachte die Resultate:

- Werden bestehende Gedanken klarer, oder entstehen glatte Floskeln?

- Reagiert dein Kernpublikum, oder nur der Algorithmus?

Richte KI auf Wiederverwendung von Substanz aus, nicht auf Erfindung von Buzzwords. So bleiben Qualität und Tempo im Gleichgewicht.

7.6 „Erzähle ich eine konsistente Story zwischen mir und meiner Firma?“

Deine Personal Brand ist ein Verstärker der Unternehmensstrategie und kein Nebenprojekt.

Stimme Botschaften, Claims und Beispiele ab, ohne deine Persönlichkeit zu glätten. Lege eine Rollenkarte fest:

- Wofür spreche ich als CEO persönlich, wofür spricht die Marke, und wo ergänzen wir uns?

Diese Klarheit schützt vor Markenbruch und gibt dem Team Sicherheit. Konsistenz ist die Währung von Vertrauen. Intern wie extern.

7.7 „Habe ich klare Leitplanken, nach denen ich KI-Inhalte filtere?“

Definiere Do’s & Don’ts:

- Was publizieren wir nie?

- Welche Begriffe verwenden wir konsequent, welche vermeiden wir?

- Wie gehen wir mit Unsicherheit um (z. B. Studienlage, Prognosen)?

- Ergänze Ethik-Standards: Quellen, Transparenz, Umgang mit generierten Medien.

Mit solchen Leitplanken wird KI vom Risiko zum Qualitätsgaranten. Sie hilft, Standards durchzusetzen, statt sie auszuhöhlen.

8. Best Practices von Hidden Champions übertragen aufs Personal Branding

8.1 Fokus vor Vielfalt

Hidden Champions entscheiden sich bewusst gegen Breite. Übertragen heißt das: Eine Branche, ein Problem, ein Systemvorteil. Erzähle konsequent entlang dieser Linie. Die Außenwahrnehmung formt sich schneller, wenn die Angebotskante klar ist. „Top-Anbieter für einige“ schlägt „nett für alle“. Auch im Personal Branding.

8.2 Kontinuität schlägt Kampagne

Wirkung entsteht durch Wiederholung mit Fortschritt. Baue Serien, die Publikum und Erwartungen formen. Jede Episode stiftet Anschlussfähigkeit: auf Events, in Sales-Gesprächen, im Recruiting. KI unterstützt, indem sie Rhythmus und Formatvielfalt ermöglicht. Die Story-Kontinuität liefert die Positionierung.

8.3 Substanz vor Oberfläche

Kunden kaufen Entlastung, Sicherheit und Rendite, nicht Schlagworte. Liefere konkrete Problemlösungen, nicht nur Meinungen. Zeige, wo du Nein sagst. Zu ungeeigneten Projekten, zu falschen Erwartungen, zu modischen Abkürzungen.

Genau diese Kante differenziert und macht dein Profil vertrauenswürdig.

Erst Klarheit, dann KI

Der Unterschied zwischen Image und Impact ist Strategie.

KI macht schneller, was du ohnehin tust. Wenn das Fundament unscharf ist, skaliert sie Unschärfe. Wenn es klar ist, baut sie Reichweite mit Richtung.

Führungskräfte, die KI im Personal Branding wirksam nutzen, beantworten zuerst die strategischen Fragen und übersetzen sie dann in redaktionelle Systeme, die Woche für Woche Wert schaffen.

Oder in einem Satz: „Follower sind kein Selbstzweck. Wirkung entsteht aus Klarheit, Konsequenz und dem richtigen Einsatz von KI.“

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu KI & Personal Branding für Führungskräfte

Wie hilft KI konkret beim Aufbau meiner Personal Brand?

KI beschleunigt Recherche, Strukturierung und Formatierung, sodass Sie aus einem klaren Gedanken mehrere hochwertige Ausspielungen erzeugen. Das spart Zeit, erhöht Konsistenz und erleichtert es, als Führungskraft regelmäßig sichtbar zu bleiben. Entscheidend ist das Briefing: Wenn Positionierung, Zielgruppe und Belege klar sind, liefert KI präzise Entwürfe statt beliebiger Texte. Außerdem erkennt KI Resonanzmuster und hilft, Themen im nächsten Schritt fokussierter zu vertiefen.

Kann KI meine Positionierung definieren?

Nein. KI kann Varianten spiegeln, aber nicht entscheiden. Positionierung ist eine Führungsentscheidung über Spielfeld, Nutzenversprechen und Differenzierung. Sie entsteht aus Ihrer Erfahrung, Ihrem Marktverständnis und Ihren Prioritäten. KI hilft, Hypothesen zu formulieren, Gegenargumente zu sammeln und Formulierungen zu schärfen – die endgültige Wahl bleibt Chefsache.

Warum habe ich viele Follower, aber wenig Reichweite?

Follower sind eine Potenzialmenge, keine Wirkungsgarantie. Wenn Inhalte nicht auf eine klare Value Proposition einzahlen, sinkt Interaktion – der Algorithmus drosselt Ausspielung. Hinzu kommen Zielgruppenmischungen: „falsche“ Follower verstärken Streuverluste. Wirksam wird’s, wenn Ihr Content spezifische Probleme Ihrer Kernzielgruppe adressiert, konsistent wiederkehrt und mit Beweisen unterlegt ist.

Wie stelle ich Konsistenz zwischen CEO-Profil und Unternehmensmarke her?

Verankern Sie Ihr Personal Branding in der Markenarchitektur: Definieren Sie Kernbotschaften, Beweislinien und Signature-Cases, die sowohl im CEO-Kanal als auch im Corporate-Kanal funktionieren. Halten Sie Rollen, Freigaben und No-Gos fest. So bleibt der persönliche Ton erhalten, während Nutzen und Differenzierung deckungsgleich bleiben. Das schafft Vertrauen bei Kunden, Team und Kapitalgebern.

Welche Risiken birgt der KI-Einsatz im Personal Branding?

Größtes Risiko ist die Skalierung von Beliebigkeit – polierte Texte ohne Substanz. Daneben drohen Tonalitätsbrüche, Quellenfehler und Reputationsschäden bei generierten Medien. Beugen Sie vor mit klaren Leitplanken, Quellennachweisen und einem menschlichen Qualitätsgate. Wenn KI auf Substanz trainiert wird, erhöht sie Qualität; ohne Substanz verwässert sie.

Wie messe ich Wirkung statt nur Likes?

Definieren Sie entscheidungsnahe KPIs: qualifizierte Inbounds aus Kernsegmenten, C-Level-Termine, verkürzte Sales-Cycles, Earned Media in Fachkreisen, Recruiting-Trefferquote. Verknüpfen Sie Posts und Serien mit diesen Zielen und prüfen Sie quartalsweise, was anschlussfähig ist. KI unterstützt, indem sie Themen- und Response-Cluster bildet und Hypothesen für die nächste Serie liefert.

Wie oft sollte ich meine Positionierung überprüfen?

Planen Sie halbjährliche bis jährliche Positionierungssprints: Hypothesen schärfen, Kundennutzen prüfen, Beweise aktualisieren, Sprachregelungen justieren. Das ist deutlich effizienter als seltene, große Re-Brands. Die Ergebnisse fließen direkt in Ihre KI-gestützten Formate. So bleiben Sie aktuell, differenziert und konsistent.

Welche KI-Workflows funktionieren in der Praxis am besten?

Bewährt hat sich das Muster „These → Outline → Serie → Varianten“. Sie liefern die These, KI erstellt die Outline, daraus entstehen Serienartikel, und anschließend kanal- und zielgruppenspezifische Varianten (Artikel, Slide, Script, Q&A). Ergänzend ein „Evidence-Backbone“: eine lebende Sammlung aus Cases, Charts, Zahlen, die KI bei jeder Produktion referenziert. Das hält die Linie scharf und den Output schnell.

Soll ich täglich posten?

Nur, wenn Qualität, Konsistenz und Relevanz gewährleistet sind. Für die meisten Führungskräfte ist ein serielles Wochenformat nachhaltiger: wiedererkennbar, erwartbar, anschlussfähig. Wichtig ist der rote Faden und nicht die Frequenz um jeden Preis. KI hilft, Rhythmus zu halten, ohne an Substanz zu verlieren.

Braucht jedes Top-Management heute eine Personal Brand?

Nicht jede, aber jede strategisch geführte Organisation profitiert von einer klaren, glaubwürdigen Stimme an der Spitze. Es geht nicht um Eitelkeit, sondern um Führung im Markt: Orientierung geben, Prioritäten setzen, Verantwortung zeigen. Eine gute Personal Brand macht das spürbar und zahlt direkt auf die Unternehmenspositionierung ein.

Mittelstand hautnah

Menschen. Macher. Mittelstand.

Der Podcast für Entscheider im Mittelstand. Persönlich. Relevanzstark. Praxisnah.